島嶼地景 春季展

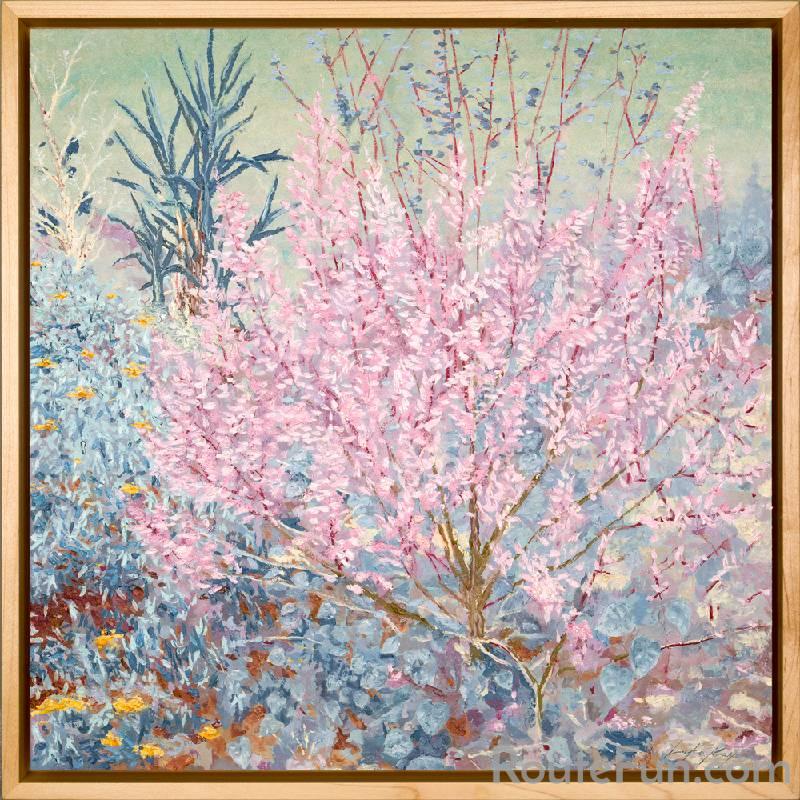

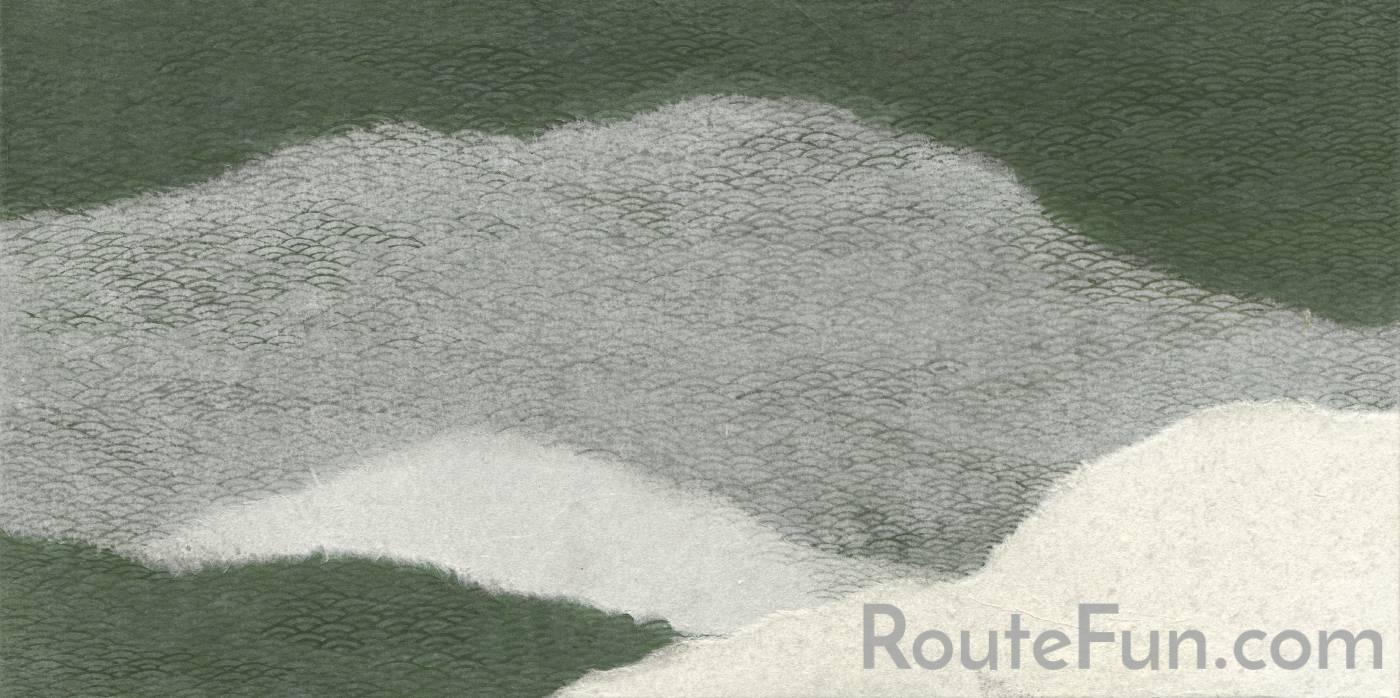

「島嶼地景 | 春季展」尋找台灣在地的春天色彩

策展人|青木

藝術家|木下真子、陳怡芬、魏孟如、高安柏、施承澤、洪晧倫、Luke Kay(盧楷)

展期|2025.3.9-5.31

地點|宛儒畫廊(台北市松山區南京東路五段343號10樓)

營業|週二至週日11:00-19:00,週一公休

【開幕日|2025.3.9 15:00】

【講座1|2025.4.27 15:00】

與談人:何堯智 教授*台藝大

藝術家:木下真子、施承澤、洪晧倫、Luke Kay(盧楷)

【講座2|2025.5.4 15:00】

與談人:吳繼濤 教授*北藝大

藝術家:陳怡芬、魏孟如、高安柏

文 / 青木( 策展人 )

將自然環境中的山、水、樹、石、風、光...等元素,視為一個整體,使之成為一種名為「風景」(地景)的存在。風景被視為一整體性的景象,有來自於地形、氣候、光影變化、樹種類型、海洋生態...等物質基礎,有其無法複製、難以名狀的自然變化;「思維」於風景中所採取是一種距離,與思想產生連結作用,使之得以超越特定對象物的侷限。而關於風景思維至少包含兩種層面:「對風景的思考,出自風景的思考。」

而風景提供了一種機會,一種激發人「想像」的可能性。在想像力的層面上,風景本身具有一種動態,在召喚經驗者想像力的當下,也以動態方式讓想像力得以伸展。

想像力可以成就風景,又可以拆解風景。

描寫風景並非單純的客觀經驗,而是透過風景轉化為作者自己的「主觀感受」。「感受」意指在知覺的基礎上,物質動態(風景)與身體動態(人)二者之間交互而成的感受。而感受是如何作用形成風景的呢?於其中「身體」的角色不可或缺,在風景所開啟的感受機制中,是透過身體感知為基礎以聯結如視覺、聽覺、觸覺...等之間的循環流動,在不同感官之間彼此相互作用,而不僅僅受限於視覺層面。而身體感受所形成的「內在風景」差異,即使是相同的天氣型態,對應於不同的身體感受而言,就會產生不同的風景樣貌。而風景感受性有其源於自然元素的物質基礎、身體基礎與氣候基礎。

桑索 (Pierre Sansot,1928~2005)曾說:「風景帶領人迴向自身,也參與世界。」

就身體介入而言,不能沒有「感觸」,感觸是「從我們內部滲透到外部物體的影像,是為了尋得影像的純粹性。」從感觸的發生,到感受的形成,最後沉澱為記憶風景。記憶風景則喚起了人們一種綿延的參與,感受的成立之處,亦是具體綿延的交織之處。風景讓身體的記憶影像融入山的綿延、海的綿延之中,以虛擬的狀態讓生命得以綿延烙印於藝術作品之中。

就「場所」的意義來說,風景要求將人重新置入場所之中。而場所的具體性與局部性,使得風景具有不可取代的地位,當不同風景轉換的時候,不僅止於眼前景象的改變,同時伴隨而來的是身體知覺的改變。

且風景在歷史與人類活動的層面上,有其複雜性、多樣性的特質,具有文化與自然交融的狀態,這是風景的獨特之處。

而此檔參展的七位藝術家木下真子、陳怡芬、魏孟如、高安柏、施承澤、洪晧倫、Luke Kay 盧楷,是如何透過其作品呈現關於風景中的思維、想像、感受、感觸與記憶的呢?又是如何理解季節風景中的時間性,與表現台灣在地的春天色彩呢?則是此檔展覽所希冀能夠探索尋求的主要議題,即「風景思維中的區域特殊性,與季節風景的時間性」。

類型: 人文藝術展覽

日期 : 2025-03-09 至 2025-05-31 (兩至三個月)

地點: 台灣臺北市 宛儒畫廊

地址: 台北市松山區南京東路五段343號10樓

主辦單位: 宛儒畫廊